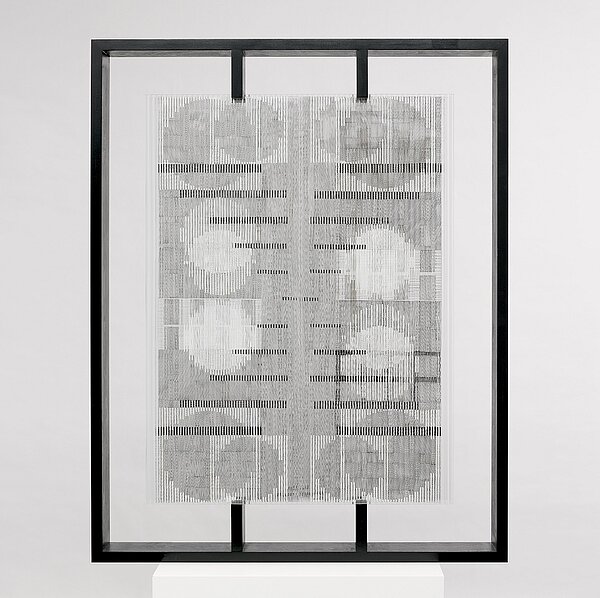

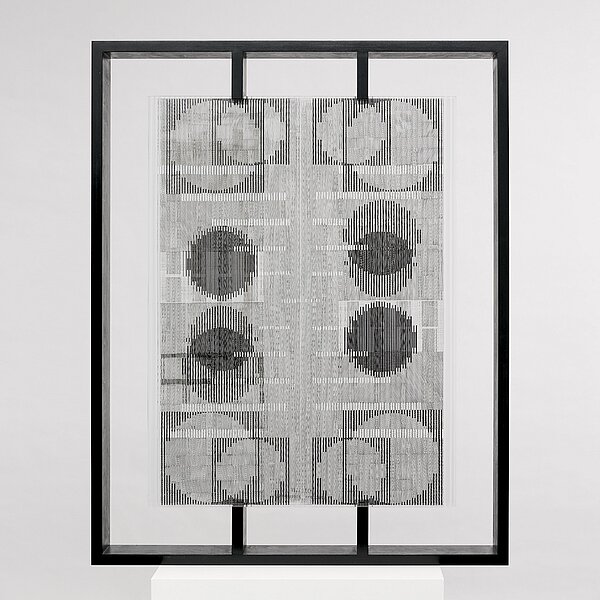

Constantin Flondor

Pulsator III, 1968

Schwarze und weiße Tusche auf Acrylglas, Riffelglas, Holz

122 x 97 x 12 cm

© Künstler

Fotos: Marcus Schneider

Das Werk Pulsator III von 1968 gehört zu den frühesten Materialkonstruktionen, mit denen Constantin Flondor seiner langjährigen Arbeit mit Farbe, Pinsel und Pastellkreide vorübergehend den Rücken kehrte, um sich einer völlig neuen Schaffensweise zuzuwenden. Bis Ende der Siebzigerjahre dauerte die Phase, in der er aus den unterschiedlichsten Werkstoffen Bildobjekte, Skulpturen und Rauminstallationen schuf. Neben Acryl- und Riffelglas, die Flondor bereits in Pulsator III einsetzte, gehörten Aluminium, Stahl, Draht und Kunststoff zu seinem Materialfundus.

Mit seinen höchst vielseitigen Innovationen, die zugleich Film, Fotografie, Aktionen sowie Projekte in der freien Natur umfassen, zählte Flondor in den Sechziger- und Siebzigerjahren zu den progressivsten Künstlern Rumäniens. 1966 war er Gründungsmitglied von 1+1+1, deren Ideen er später zusammen mit der Gruppe Sigma 1 weiterentwickelte. Unter dem Eindruck von Bauhaus und Konstruktivismus arbeitete Flondor mit seinen Kollegen an einer Vielzahl ästhetischer Experimente, in denen sie die Nähe zu Wissenschaft, Technik, Architektur und Design suchten. Die Schriften Paul Klees, zudem Mathematik, Physik, Strukturalismus, Kybernetik und Bionik bildeten hierfür den theoretischen Bezugsrahmen.

Flondors Technikaffinität äußert sich bei Pulsator III sowohl in der Verwendung von industriellen Materialien als auch im Werktitel, der von einem pulsierenden Gerät übernommen wurde. Dem Künstler geht es jedoch nicht um die Verabsolutierung von Technik, vielmehr zielt er darauf ab, die prozesshaften Kräfte der Natur anhand geometrischer Formen sichtbar zu machen und zu transzendieren. Das Werk besteht aus einer in einen Holzrahmen gefassten transparenten Bildstruktur, in der sich Kreisscheiben, Vierecke und Horizontalstreifen in Schwarz und Weiß abzeichnen. Die Positivformen auf der einen Schauseite der Arbeit verkehren sich auf der anderen Seite zu Negativformen. Dadurch, dass die achsensymmetrische Gesamtanlage von ineinandergeschobenen Kreisen und zum Bildzentrum hin progressiv verkürzten Streifen überblendet wird, löst sich der strenge planimetrische Aufbau in der visuellen Wahrnehmung auf: Die Interferenz der Bildelemente mit der Riffelstruktur der Glasscheiben verwandelt das Werk in einen schwerelosen, immateriellen Schleier, der im Auge des sich bewegenden Betrachters ständig zu vibrieren scheint. (Hsiaosung Kok)

Constantin Flondor

1936 geboren in Czernowitz (heute: Ukraine)

Lebt und arbeitet in Timiṣoara (RO)